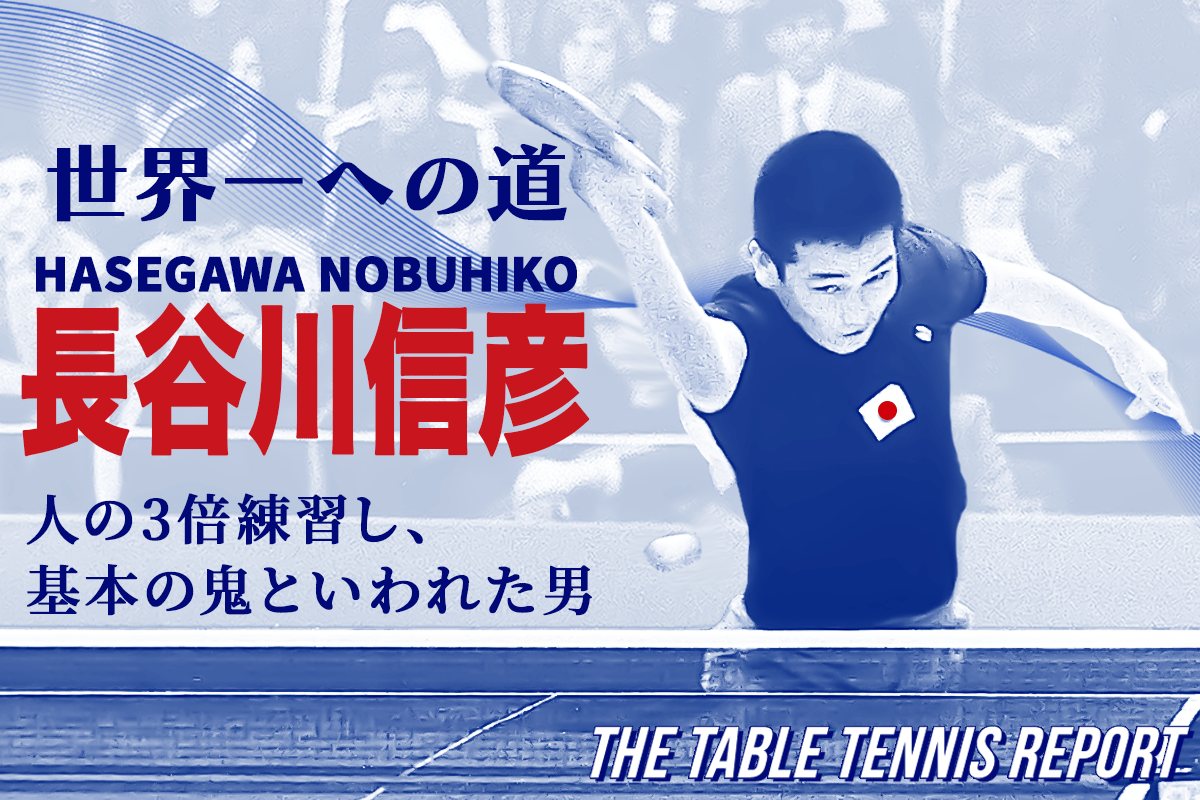

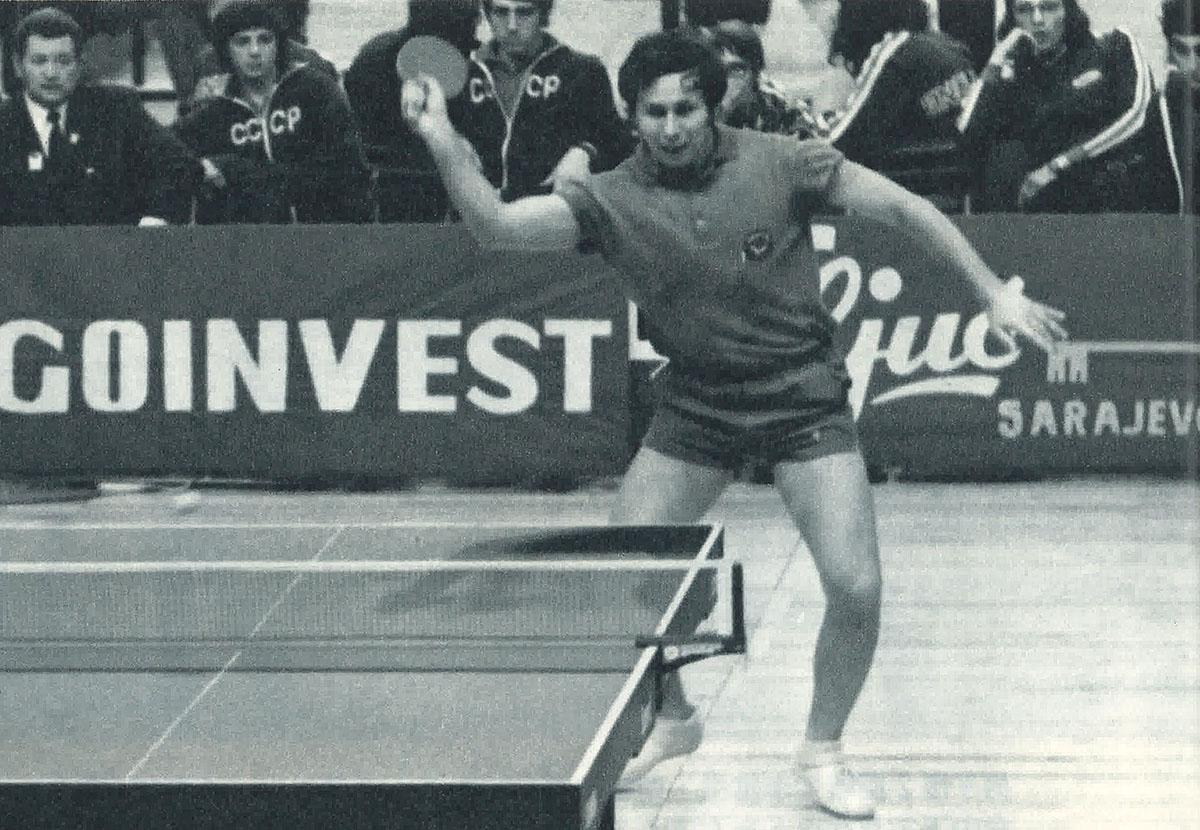

独特な一本差しグリップから放つ「ジェットドライブ」や、ロビングからのカウンターバックハンドスマッシュなど、絵に描いたようなスーパープレーで世界を魅了した長谷川信彦。

運動能力が決して優れていたわけではなかったが、そのコンプレックスをバネに想像を絶する猛練習を行って世界一になった「努力の天才」であった。【前回の記事を読む】【第1回から読む】

※この記事は月刊卓球レポート2003年1月号を再編したものです

喜びと不安と

全日本選手権大会に優勝した信彦だったが、時間がたつにつれ、喜びよりも、次第に不安が大きくなっていった。

「世界チャンピオンになるためには、世界一苦労しなくちゃいけないんだ。自分はそれに耐えられるんだろうか?世界チャンピオンになって、日本のエースとしての責任を果たせるんだろうか?」

この当時、日本のレベルは世界から見ても高く、日本代表として戦うということは世界チャンピオンになることを意味していたのだ。しかも、その日本のチャンピオンならば、なおさら勝たなくてはいけない。

全日本チャンピオンとなった翌日、名古屋に帰った信彦は後藤鉀二先生に優勝の報告に行った。

「いつもは怖い後藤先生も今日は喜んで、褒めてくれるだろう。1日くらい休みをもらえるかもしれない」

信彦はそう思いながら後藤先生に報告した。

ところが、予想に反して、返ってきたのは「よし、じゃあ、今から練習をやれ」という言葉だった。

信彦は高校3年のときに、国民体育大会で優勝した後、次の目標を見つけられずに失敗してしまった、苦い経験を思い出していた。

「あのときは次の目標が見つけられなかったからだめだったんだ。今回は世界一になるという大きな目標がある。今俺がやるべきことは、その目標に向けて、ひたすら練習することだ」

そう考えていた信彦にとって、後藤先生の言葉は、かえってうれしく思えた。

「やっぱり後藤先生は俺のことを、しっかり考えてくれているんだ。後藤先生のためにもがんばらなくちゃ」

世界を目指して

それから、世界一へ向けての練習が始まった。このときの目標は「打倒中国」だった。

授業が終わると、午後3時30分から午後10時までがボールを使った練習だ。中国選手は攻めが早い。2球目や、3球目からオールフォアでドライブをかけていくのは難しい。だが、それでも主戦武器であるドライブを生かすことを意識して内容を考えた。そのため、この時期にはそれまでよりもフォアとバックの切り替えの練習に力を入れた。試合でバックやミドルを狙われることが多く、そこをうまく処理できれば得意のフォアハンドドライブにつなげられるからだ。もちろんフォアハンドの基礎練習やフットワーク練習もたくさんやった。

長谷川はこう話す。

「卓球は体で覚えなくちゃいけないんだ。『こう打てば良い』と頭で理解しただけじゃだめなんだ。卓球選手のくせに練習の嫌いな人や、練習をサボる人は尊敬できないね」

トレーニングもそれまで以上に激しくやった。朝起きると、まず持久力を鍛えるために1時間のランニングをやる。その後ダッシュ30メートルを5往復、うさぎ跳び50メートルを3往復、腹筋運動を100回といった瞬発力を鍛えるトレーニングをやった。

教訓

翌年の2月、信彦はヨーロッパへ遠征した。このときには、前年の世界選手権大会男子シングルス3位のカットマン・シェラー(当時・西ドイツ)と4回対戦して3勝1敗と勝ち越すなど、成績は良かった。世界でも戦えるという手応えを感じることができた。

だが、このころ練習での疲れもあったのか、肩を痛めてしまった。この故障に信彦はずっと苦しめられた。腕立て伏せなどのトレーニングができないばかりか、ひどいときにはバックハンドがまったく振れないほどだった。

同じ年の8月には、北京国際招待大会に参加した。このときは中国選手に惨敗してしまった。原因の1つは中国が強かったこと。だが、もう1つの敗因、信彦が失敗したのは体調管理だった。8月に行われたこともあってか、会場は非常に暑く、団体戦の準決勝が終わった後に炭酸飲料をたくさん飲んでしまったのだ。そのせいで体調を崩し、自分の力を出せずに負けてしまったのだ。

「体を壊して自分の実力を出せずに負けるなんて、選手としてこれほど情けないことはない」

そう反省し、これ以降は水分の取り方にも気をつけるようになった。

1967年、ストックホルム

そして、翌年の1967年4月、スウェーデンのストックホルムで行われた世界選手権大会に信彦は日本代表として初めて参加した。

だが、この年は最大のライバルと思われていた中国が文化大革命の影響で世界選手権大会への不参加を表明した。だが、この知らせは選手たちを喜ばせるよりも、むしろ動揺させた。みな「打倒中国」を合言葉にして苦しい練習を積んできたようなものである。そんな空気を察して荻村伊智朗はこう宣言した。

「よし、中国が不参加ならば、目標は全種目制覇だ」

こうして日本選手たちは再び目標を見つけ、決意を新たに団結することができたのである。

ストックホルムへ発(た)つとき、信彦は戦場へでも旅立つような気持ちだった。出発前に、母にはこう告げた。

「もしも、団体戦で優勝できなかったら、日本には一生帰りません。スウェーデンで皿洗いでもして暮らします」

信彦は、優勝できなかったら日本に帰ることはできない、と本気で考えていたのだ。

このときの団体戦のメンバーは、信彦の他に、河野満、鍵本肇の2人だった。そして男子チーム監督には木村興治(個人戦には選手として出場、ベスト4)、総監督には吉田南、選手団団長に愛知工業大学学長の後藤鉀二という顔ぶれだった。

木村は初めての世界選手権大会に臨む信彦の不安を見抜いたのか、こう言った。

「死に物狂いでやれ。8年間卓球をやってきたことを全部ぶちまけろ。勝負にこだわらず、思い切りやれ」

そのおかげか、信彦は肩の力が抜けた気がした。

「世界選手権大会には、初参加だ。自分から見たら、みんな先輩みたいなものだ。誰とやっても、向かっていく気持ちで、思い切ってやろう」

団体戦で日本チームは順調に準決勝リーグへ勝ち進んだ。だが、ここで日本チームはソ連(当時)を相手に大苦戦に陥ってしまった。実はストックホルムに入る前、日本チームはソ連で練習試合をしていた。このときはソ連を相手に1-5で惨敗していた。この試合でも日本は最初の2点を落とし、嫌なムードが漂った。だが、そこから何とか信彦が2勝するなど踏ん張り、3-3の同点となった。そして、重要なカギを握る7試合目、日本は長谷川信彦、ソ連はゴモスコフとエース同士の対戦となった。バックハンドのうまいゴモスコフに対し、信彦は苦しみ、最終ゲーム13-17とピンチに追い込まれた。

「ここで負けたら、せっかくこちらへ傾きかけた流れが相手に行ってしまう。弱気になったらだめだ。相手の弱点のフォアを思い切って攻めていこう」

追い込まれた信彦は、開き直って攻めまくった。苦しいボールでも何とかしてフォアへドライブしていった。そして16-19と追いすがり、さらにそこから何と5ポイント連取して勝利したのだ。

勢いに乗った日本チームは次の鍵本も勝利し、苦しい試合ながらも何とか5-3でソ連を下したのだった。(次回へ続く)

Profile 長谷川信彦 はせがわのぶひこ

1947年3月5日 ー 2005年11月7日。愛知県瀬戸市出身。

1967年世界卓球選手権ストックホルム大会男子シングルス優勝。

一本差し右シェーク攻撃型。快速ドライブとバックスマッシュ、ロビングで18歳で全日本制覇。20歳で世界制覇。全国優勝29回、アジア優勝20回、世界優勝5回。